冬の外壁塗装が実はおすすめな理由とは?

冬は外壁塗装を避けるべき季節だと思われがちですが、実は多くの利点があるため、プロの塗装業者も冬の施工をおすすめしています。

冬ならではの特長が、外壁塗装の質を向上させたることや、スケジュール、コスト面でメリットをもたらすことがあるのです。

ここでは、冬の外壁塗装がなぜおすすめなのか、その理由を3つの観点から詳しく見ていきましょう。

乾燥が早い

冬の外壁塗装がおすすめされる大きな理由のひとつは、乾燥が早いことです。

冬は空気が乾燥しているため、塗料の乾燥がスムーズに進むという利点があります。特に夏の湿度が高い時期と比べると、湿度が低い冬は乾燥時間が短く、施工スピードも向上します。

外壁塗装において、塗料の乾燥時間は施工の仕上がりに大きく影響します。

湿度が高いと塗料がうまく乾かず、表面にムラや気泡ができるリスクがあります。しかし、冬の乾燥した空気ではこうした問題が少なく、均一できれいな仕上がりが期待できるのです。

業者のスケジュールが取りやすい

冬は、外壁塗装を依頼する上で業者のスケジュールが取りやすい時期です。

一般的に外壁塗装の繁忙期は春や秋で、依頼が集中するため予約が取りづらくなることがあります。しかし、冬は閑散期となり、依頼が少ないため業者のスケジュールに余裕が生まれます。

スケジュールに余裕があることで、施工日程の調整がしやすく、希望通りの日程で施工を進められる可能性が高まります。

また、施工中に天候の影響で工事が一時中断しても、柔軟に対応してもらいやすいというメリットもあります。結果的に、ストレスなく工事を進めることができるでしょう。

コスト面でお得になる可能性がある

冬の外壁塗装は、コスト面でもお得になる可能性があります。冬は外壁塗装業界の閑散期であり、業者によっては特別価格や割引を提供している場合があります。

繁忙期には見られないこうした料金設定は、閑散期ならではのメリットです。

また、業者のスケジュールが空いていることも、コスト面に影響します。繁忙期ではスケジュールが詰まっているため、業者の対応が限られることもありますが、冬はその点で柔軟な対応が可能です。

結果的に、希望する日程での施工が実現しやすく、コスト面でも無駄が減ります。適切な業者を選ぶことで、コストパフォーマンスの高い外壁塗装を実現できるでしょう。

冬に外壁塗装を行う際の注意点

冬の外壁塗装には多くのメリットがある一方で、施工を成功させるためには注意すべき点もいくつか存在します。気温が低すぎると塗料に影響が出ることや、天候によっては施工が中断されることもあります。そのため、冬場に外壁塗装を行う際には、あらかじめリスクや対策を理解し、しっかりと準備することが重要です。

ここでは、冬に外壁塗装を行う際に気をつけるべき主な注意点をご紹介します。

気温が低すぎると塗料に影響が出る

冬の外壁塗装で最も注意すべき点は、気温が低すぎると塗料に悪影響が出る可能性があることです。

特に、気温が5℃以下になると、ほとんどの塗料が正しく乾燥しにくくなり、塗膜(ぬりまく)の仕上がりが不均一になることや、剥がれやすくなるリスクが高まります。

気温が下がると塗料の粘度も上がり、塗装作業自体が難しくなるため、施工の質に悪影響を与えかねません。

したがって、冬に外壁塗装を行う際は、気温をしっかりと確認し、適切な時間帯に施工を行うことが必要です。また、冬場に適した塗料を選ぶことや、天気予報を確認して気温の変動に対応することが大切です。

日照時間が短くなってしまう

冬は他の季節に比べて日照時間が短く、特に日本の北部では午後4時頃には日が沈んでしまうことが多いです。

外壁塗装は明るい時間帯に行うのが望ましく、暗くなると塗料の塗りムラや作業ミスが発生しやすくなります。

そのため、冬場は日中の作業時間が限られるため、作業効率が落ちてしまうのです。

さらに、夕方になると気温も急激に下がるため、作業が終わった後の乾燥時間にも影響が出ます。

気温が低いと塗料が乾きにくく、完全に乾燥するまでに通常よりも時間がかかることがあります。このように、冬の塗装では日照時間の短さが作業全体に悪影響を及ぼす可能性があるため、効率的な施工を行うためには、できるだけ早い時間帯に作業を開始する必要があります。

また、冬の短い日照時間に対応するために、塗装業者が特別な照明設備を使用する場合もありますが、人工照明下での作業は、自然光下に比べて視認性が低いため、塗装の仕上がりに影響が出る可能性もあります。

そのため、日が短い季節では、天候の安定している日に集中して作業を進めるか、工期を調整して無理のない範囲で施工を進める計画が必要です。

業者とのスケジュール調整が非常に重要なポイントとなるため、事前に十分な打ち合わせを行い、無理のない施工計画を立てることが不可欠です。

施工が不可能な日もある

冬の外壁塗装では、天候の影響で施工が不可能な日が出てくることもあります。

特に雨や雪が降る日、または湿度が極端に高い日は、塗料が乾燥しにくくなるため、施工を中止する必要があります。さらに、気温が極端に低い日も塗料の乾燥に影響を与えるため、工事の進行が遅れる可能性があります。

このような天候による中断を避けるためには、事前に天気予報をしっかり確認し、施工スケジュールに余裕を持たせることが重要です。

特に冬場は、天候の変動が予測しにくいことが多いので、施工業者と綿密に打ち合わせを行い、予備日を設定するなど、フレキシブルに対応できるよう準備を整えておくと良いでしょう。

雪によって工期が大幅に延びることが

冬場の外壁塗装で避けられないのが、雪による影響です。特に日本の雪が多い地域では、塗装工事が雪によって中断することがしばしばあります。

雪が降ると、塗装面に積もることで塗装作業を中断せざるを得なくなり、施工が再開できるまでに数日間待つ必要が出ることもあります。

雪が積もることで、塗料の乾燥が妨げられるだけでなく、塗装面が損傷することもあります。

積雪によって塗膜に圧力がかかり、乾燥途中で割れや剥がれが生じる場合もあります。

そのため、雪が降り始める前に、施工部分がしっかりと保護されているか確認することが重要です。雪が予想される日には、あらかじめ防水シートやカバーを準備し、作業を中断する準備を整えておく必要があります。

また、雪の影響で作業が遅れると、工期全体が延びてしまうため、施工スケジュールの調整が必要です。

事前に予備日を設けておくことで、雪による予期せぬ中断があっても、計画通りに進めることが可能です。特に雪が多い地域では、業者としっかりとコミュニケーションを取り、柔軟なスケジュール管理が求められます。

さらに、豪雪地帯では、雪によって工期が数週間延びることも珍しくありません。

長期間の中断が発生した場合、塗装作業の途中で雪や水分が侵入し、既に塗った部分が損傷するリスクも高まります。

そのため、雪の日が続く場合には、施工中の防護策を徹底するか、無理に作業を進めず、天候が安定するまで待つのが賢明です。

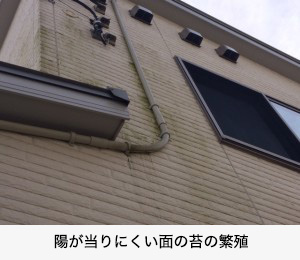

霜が降りると仕上がりが悪くなる

冬場の塗装では、霜が降りる時間帯に特に注意が必要です。早朝や夜間に霜が発生すると、外壁の表面が湿気を含み、塗料がうまく定着しないことがあります。塗料が湿った状態の外壁に塗られると、乾燥時に気泡が発生することや、

塗膜が剥がれやすくなるリスクが高まります。これにより、塗装の仕上がりが悪くなり、短期間で外壁の劣化が進む可能性があります。

霜が原因で塗装の不具合が起こると、再施工が必要になることもあるため、特に冬場の塗装工事では、施工前の外壁の状態をしっかり確認することが大切です。

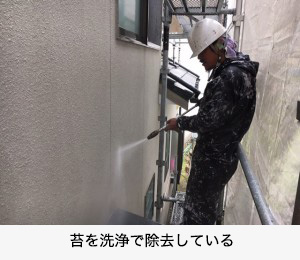

霜が降りている朝や、湿度が高い時間帯は、塗装作業を開始する前に十分な乾燥時間を設け、表面が完全に乾いていることを確認する必要があります。

また、塗装業者は天候や外壁の状態を常にチェックし、霜の影響がない時間帯に作業を進めることが重要です。

霜が発生しやすい地域や、特に寒冷な地域では、霜や結露の対策として、外壁の清掃や乾燥に十分な時間を確保することが求められます。

必要に応じてヒーターや送風機を使って、外壁表面の乾燥を促進する場合もありますが、これらの対策はコストが増える可能性もあるため、事前に業者と相談して施工計画を立てるのが賢明です。

霜による影響を防ぐためには、天候や気温の変化に柔軟に対応し、作業を進めることが成功のカギとなります。

霜や結露を避け、乾燥したタイミングを見計らって作業を行うことで、塗料の密着度が高まり、耐久性の高い外壁塗装が実現します。

正しい塗料の選び方が重要

冬の外壁塗装では、気温や湿度の影響を受けにくい塗料を選ぶことが成功の鍵となります。特に、低温環境下でもしっかりと硬化する塗料を使用することで、塗膜の品質が保たれ、仕上がりが良くなります。一般的な塗料では、気温が低いと乾燥や硬化に時間がかかり、品質が劣化するリスクが高くなるため、冬季に適した塗料の使用が重要です。

例えば、「低温対応塗料」や「速乾性塗料」など、冬場に適した塗料が多く存在します。

これらの塗料は、冬の寒さや乾燥した空気の中でも優れた性能を発揮し、施工後も長期間にわたり美しい仕上がりを保ちます。業者と相談して、最適な塗料を選ぶことが、冬の外壁塗装の成功に繋がります。

冬の外壁塗装を成功させるためのポイント

冬に外壁塗装を行う際、メリットを最大限に活かしながら、リスクを回避するためにはいくつかのポイントを押さえる必要があります。気温や天候の変化に柔軟に対応し、適切な塗料選びや綿密な打ち合わせを行うことで、施工の質を高めることができます。

ここでは、冬の外壁塗装を成功させるための3つの重要なポイントをご紹介します。

地元の塗装業者に依頼する

冬に外壁塗装を行う際には、地元の塗装業者に依頼することが成功のカギになります。地元業者は、地域特有の気候や冬の天候に関する知識が豊富で、気温や湿度などの影響を最小限に抑えるための対策を熟知しています。また、地域の気候に合わせた塗料の選び方や、施工のベストなタイミングについてもアドバイスしてくれるため、信頼性の高い施工が期待できます。

さらに、地元業者であれば、施工後のアフターケアも迅速に対応してもらえるメリットがあります。トラブルが起きた場合でも、すぐに現場に駆けつけて対応してもらえるので安心です。冬のように気温や天候の変動が大きい時期だからこそ、地域に密着した業者との連携が大切です。

業者との綿密な打ち合わせ

冬の外壁塗装を成功させるためには、施工業者との綿密な打ち合わせが欠かせません。冬場は気温や天候の影響を受けやすいため、施工スケジュールや天候の変動を考慮して、柔軟に対応できる計画を立てることが重要です。

例えば、天気予報をもとに施工日を調整したり、予備日を確保したりしておくことで、悪天候による工事の遅れを最小限に抑えることができます。また、塗料の乾燥時間や施工中の温度管理についても、業者と事前に話し合い、最適な対応策を講じることが成功のポイントです。

天候予報をしっかり確認する

冬の外壁塗装では、天候予報の確認が特に重要です。冬場は気温が低く、さらに雨や雪が降る日も多くなるため、天候によって施工が中断されるリスクがあります。塗装作業は、気温が5℃以上で雨や雪が降らない日が望ましいですが、塗料がしっかり乾くためには、天候が安定していることが必要です。

施工を成功させるためには、事前に天気予報を綿密にチェックし、適切な施工日を選ぶことが欠かせません。また、業者と協力して、予備日を確保しておくことで、悪天候が続いた場合でも柔軟に対応できるようになります。特に冬の天候は変わりやすいため、最新の天気予報を常に確認しながらスケジュールを組むことが大切です。

まとめ

本記事では、冬の外壁塗装が実はおすすめな理由について詳しくお伝えしました。

冬は乾燥が早く、業者のスケジュールも取りやすいため、施工の質が向上しやすい時期です。また、コスト面でもお得になる可能性があるなど、冬には多くのメリットがあります。

ただし、冬場の低温や天候の変動に対する注意も必要です。施工の成功には、適切な塗料の選定や業者との綿密な打ち合わせ、天候予報の確認が欠かせません。地元の業者に依頼することで、地域の気候に合った対応をしてもらい、スムーズな施工が期待できるでしょう。

冬に外壁塗装を考えている方は、今回紹介したポイントを踏まえて、賢く冬場の施工を進めてください。行動に移すことで、きれいで耐久性の高い外壁を手に入れることができます。